日本人の2人に1人がなる病気、がん ~がん検診を受けていますか?~

2025/04/08 掲載

春は健康診断の季節。多くの企業では春に健康診断が行われていますね。

健康診断や特定健診(メタボ健診)についてはこれまでもコラムで多数取り上げてきていますので、こちらをご参照ください。

・めざせ!健康診断オールA! 健康診断に向けて気をつけておきたいこと

・受けてからが本番!健康診断結果を活用しよう

・これでわかる!健康診断の結果を読み解こう

今回は健診といっても検診、主にがん検診についてお伝えしたいと思います。

みなさんは「がん検診」を受けていますか? 人間ドックや職場の健診は受けているという方も多いでしょう。

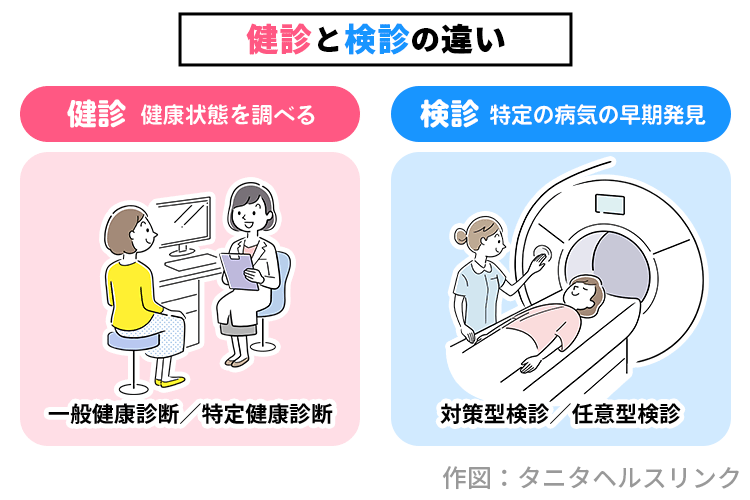

健診と検診のちがい

健診とは、健康状態を確認し、疾病を予防する総合的な検査。検診は、特定の部位や疾患を早期に発見するための検査です。読み方は同じですが、目的や内容が異なります。その中で、がん検診はがんの早期発見を目的にするものです。

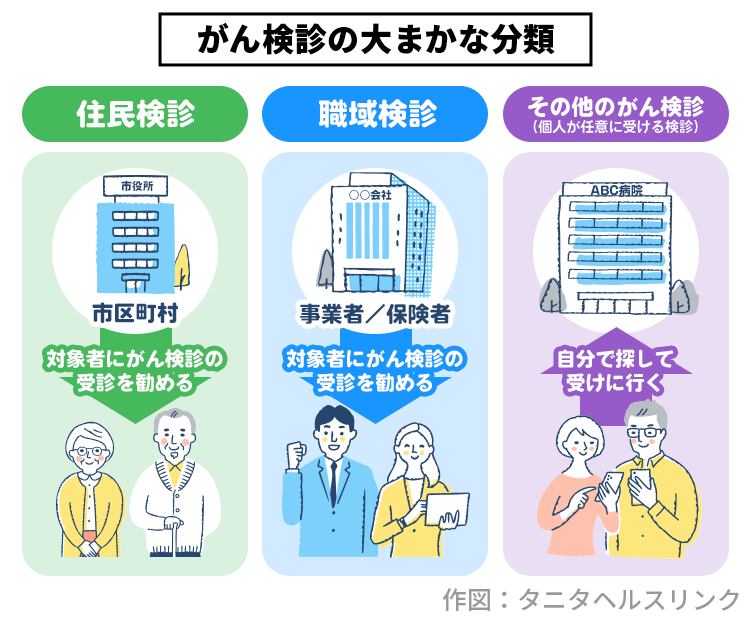

がん検診はどこで受けられる?

日本のがん検診は大まかに、自治体が実施する住民検診、事業者や保険者が実施する職域検診、その他のがん検診(個人が任意に受ける検診)に分かれます。

住民検診(自治体主体)で行われるがん検診

日本では、厚生労働省の指針に基づき、自治体主導で実施されている「5大がん検診」と呼ばれる検診があります。それは、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮がん(子宮頸がん)の 検診です。

職場などで加入している健康保険に関係なく、住民票のある自治体で受診でき、条件はありますが、受診費用の一部または全額が公費で負担されるため安価で受診することができます。対策型がん検診といって、主な目的は集団のがん死亡率を下げることです。

厚生労働省が指針を示している5大がん検診

| がん検診の種類 | 検査項目 | 対象年齢 | 受診間隔 |

| 胃がん検診 |

問診、胃X線検査(バリウム検査) または内視鏡(胃カメラ)検査 |

50歳以上 *バリウム検査は40歳以上に対し実施可 |

2年に1回 *バリウム検査は毎年実施可 |

| 大腸がん検診 | 問診、便潜血検査 | 40歳以上 | 毎年 |

| 肺がん検診 |

問診、胸部X線(レントゲン)検査 必要に応じて喀痰細胞診 |

40歳以上 | 毎年 |

| 乳がん検診 |

問診、乳房X線(マンモグラフィ)検査 *視触診は推奨しない |

40歳以上 | 2年に1回 |

| 子宮頸がん検診 | 問診、視診、内診、子宮頸部の細胞診 | 20歳以上 | 2年に1回 |

最近では、5大がん検診以外のがん検診を実施している自治体も多く、最も多く実施されているのは前立腺がん検診です。

職域検診やその他のがん検診(人間ドックなど)

人間ドックなどで行われているがん検診は任意型がん検診といわれ、個人が自由に選択できるがん検診です。任意型がん検診は検査の種類なども多く、自身の年齢やリスクに合わせた検査を定期的に実施することで、がんの早期発見、早期治療につなげることができます。

人間ドックなどで行うがん検診は基本的には自己負担ですが、加入している健康保険などで補助や助成を行っている場合もあります。

| 検診分類 | 対策型がん検診 (住民検診型) | 任意型がん検診 (人間ドック型) |

| Population-based screening | Opportunistic screening | |

| 基本条件 | 当該がんの死亡率を下げることを目的として、公共政策として行うがん検診 | 対策型がん検診以外のもの |

| 検診対象者 | 検診対象として特定された集団構成員の全員(一定の年齢範囲の住民など) ただし、無症状であること。症状があり、診療の対象となる者は該当しない | 定義されない。ただし、無症状であること。症状があり、診療の対象となる者は該当しない |

| 検診方法 | 当該がんの死亡率減少効果が確立している方法を実施する | 当該がんの死亡率減少効果が確立している方法が選択されることが望ましい |

| 利益と不利益 | 利益と不利益のバランスを考慮する。利益が不利益を上回り、不利益を最小化する | 検診提供者が適切な情報を提供したうえで、個人のレベルで判断する |

| 具体例 | 健康増進事業による市区町村の住民対象のがん検診(特定の検診施設や検診車による集団方式と、検診実施主体が認定した個別の医療機関で実施する個別方式がある) | 検診機関や医療機関で行う人間ドックや総合健診 保険者が福利厚生を目的として提供する人間ドック |

出典:国立がん研究センター がん対策研究所「対策型検診と任意型検診」

どうやって受けるの?

自治体で実施しているがん検診は、お住まいの自治体から受診のお知らせが送られてくることが多いです。その場合は、通知に従い、受診が可能な医療機関で受診したり、保健センターなどでの集団検診を利用します。自治体のホームページや広報誌にも情報が掲載されていることが多いので、調べてみましょう。

働いている人の場合は職場の年1回の定期健康診断と併せてがん検診が実施されていることも多く、自ら調べて医療機関に予約をしなくても、検診を受けられることも多いです。また、人間ドックなどでの受診についても、補助がある場合もあるので、加入している健康保険組合等に確認してみましょう。

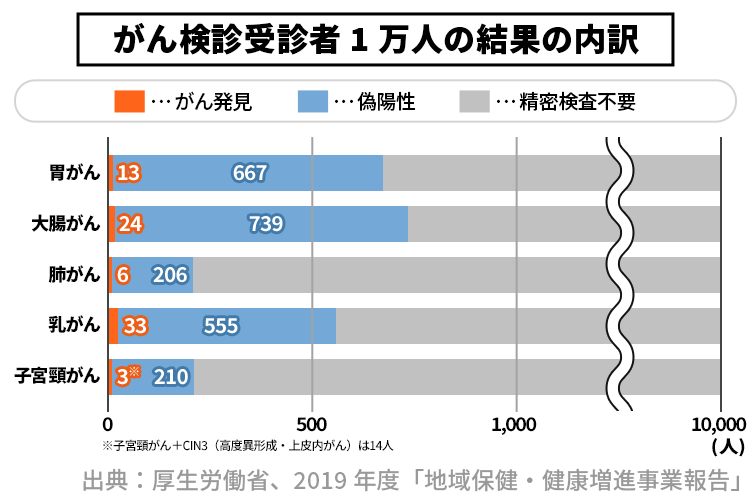

どのくらいがんが見つかる?

がん検診を受診した人について、実際にどのくらいの人ががんにかかっていたか、厚生労働省が調査を行っています。5つのがん検診それぞれで見ていきましょう。

がん検診で「要精密検査」と判定されると「がんではないか」と強く感じる方も多いかもしれませんが、「要精密検査」と判定されてもそれがすぐにがんに結びつくわけではないことがお分かりいただけると思います。

一方で「要精密検査」と判定されても精密検査を受けずに済ませる人が大腸がんで約30%、乳がんで約10%いるといわれており、この中にも一定数のがんが潜んでいる可能性がありますので、精密検査は必ず受けたいですね。

がん検診のメリットデメリット

メリットは、早期発見と治療により救命の効果があります。がんの治療方法は日進月歩で、早期発見であれば、治療の選択肢が増え、治療による身体への負担や経済的負担、時間的負担も少なく済むことが一般的です。また、がん検診を受診したことで、がん以外の病気が見つかることもあります。がんになる前の段階の病変が見つかることで経過を観察して、必要に応じて治療することでがんになることを防ぐことができます。

一方、がん検診の技術の進歩は著しいですが、診断が100%正しいというわけではありません。また、検査では放射線の影響を受ける内容も含みますし、結果的に不必要な検査を受けてしまう可能性もあります。精密検査を行った結果「がんではなかった」ということもありますが、精密検査を実施しなければわからないため避けようがありません。

しかし、それらはがんの早期発見には代えられないものです。

いかがでしたか? がん検診に関する情報を正しく知って、適切な間隔で定期的にがん検診を受けましょう。

【参考文献】

・公益財団法人 日本対がん協会

https://www.jcancer.jp/

・厚生労働省 がん検診

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059490.html

・がん情報サービス:国立研究開発法人国立がん研究センター

https://ganjoho.jp/public/index.html