仕事と治療の両立支援 ~病気と向き合いながら安心して働ける職場づくりのために~

2025/11/11 掲載

病気を抱えながら働くことは、決して簡単なことではありません。でも、仕事を続けることで、経済的な安心が得られたり、社会とのつながりを感じられたりすることもあります。このようなことから、病気に対して職場が理解し、支えてくれる環境があれば、少しでも安心して治療を続けられるはずです。

治療を理由に離職させないために

会社にとっても、大切な従業員が治療を理由に離職してしまうのは大きな損失です。だからこそ、働きながら治療を続けるための制度や仕組みを整えることが大切なのです。病気治療は、症状の変化や治療の進行によって状況が変わりやすいため、職場の支援は、医療機関による治療計画や自身の体調などの情報をもとにした柔軟な対応が求められます。

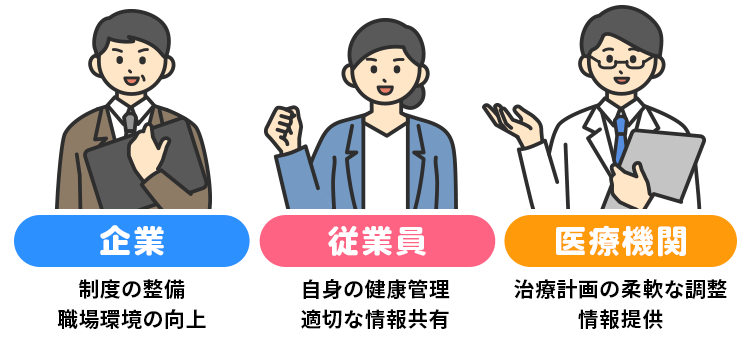

このように、仕事と治療の両立支援は、企業、従業員、医療機関が連携して取り組むべきテーマであると言えます。

- ・企業は制度の整備と職場環境の向上

- ・従業員は自身の健康管理と適切な情報共有

- ・医療機関は治療計画の柔軟な調整と情報提供

従業員が支援を求める際のポイント

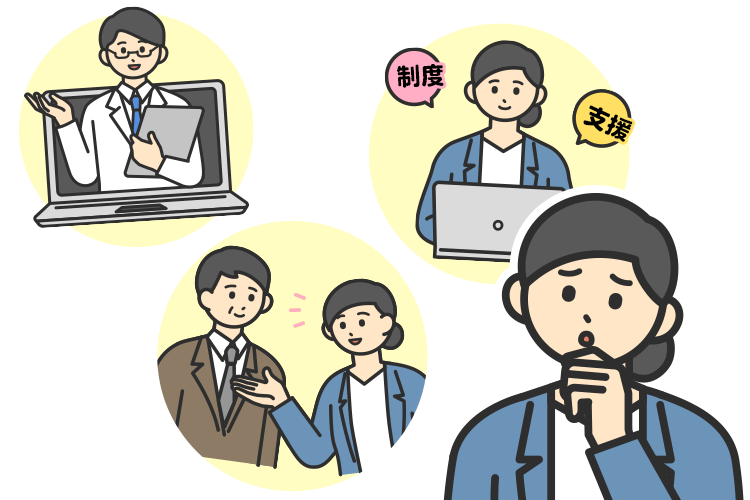

治療と仕事の両立支援は、従業員本人が適切なタイミングで職場に支援を求めることからスタートします。その際に必要となる、押さえるべきポイントをいくつかご紹介します。

1. まずは主治医と相談する

・現在の病状や治療のスケジュールを確認し、仕事への影響を把握する。

・「どの程度働けるのか」「どのような配慮が必要か」について、医師にアドバイスをもらう。

2. 職場の相談窓口や上司に伝える

・可能であれば、直属の上司や人事部、産業医に相談する。

・「どのような配慮があれば仕事を続けられるのか」を具体的に伝える。

(例:通院のための勤務時間の調整、在宅勤務の利用など)

・プライバシーが気になる場合は、必要最低限の情報だけを伝え、相談窓口を通じて調整する。

3. 利用できる制度を確認する

・休職制度、短時間勤務、フレックスタイム、在宅勤務などの支援策を確認する。

・会社の規定だけでなく、公的な支援制度(例:傷病手当金など)も調べておくとよいでしょう。

職場(会社・上司・同僚)ができる対応

従業員から支援の申し出があった場合、職場側も適切な対応を取ることで、本人の負担を減らし、業務の円滑な運営につなげることができます。その際の対応ポイントについてご紹介します。

・「どのようなサポートが必要か」「どこまで業務が可能か」をヒアリングする。

・仕事を続けたいという気持ちがある場合、それを尊重する姿勢を示しましょう。

2. 柔軟な働き方を検討する

・通院や治療の影響を考慮し、フレックスタイムや在宅勤務の活用を検討する。

・他の社員に過度な負担がかからないよう、業務の分担を見直す。

3. 周囲の理解を促す

・必要に応じて、チーム内での情報共有を行う(本人の意向を尊重しながら)。

・「病気だから特別扱いする」のではなく、「長く働き続けるためのサポート」であることを周知する。

4. 産業医や人事部と連携する

・産業医や人事部と協力し、必要な配慮や制度の適用を検討する。

・治療が長引く場合や、復職の際のフォロー体制を整える。

病気の治療と仕事の両立支援は、企業と従業員がコミュニケーションを取り合い、無理なく働き続けられる環境を整えることが土台となります。

この土台こそが、企業にとっては優秀な人材の維持・確保と雇用の安定に直結し、従業員にとっては職業生活の充実をもたらすという、双方に大きなメリットをもたらします。

このような取り組みが多くの職場で広がることで、病気を抱える人々が安心して働き続けることができる社会の実現につながることが期待されます。