月経困難症って何?月経期間を楽に過ごすには(基礎知識編)

2024/04/09 掲載

「毎月、月経(生理)の期間は憂うつな気分になる……」という方や、「月経痛(生理痛)がつらい」方はいませんか?

反対に、「月経の時期でもそんなに普段と変わらないから、私は大丈夫。婦人科関連の疾患とは無関係」と思っている方はいませんか?

実は、筆者自身もつらい症状を自覚しているわけではなかったのですが、たまたま受けた超音波検査で治療が必要な婦人科疾患が見つかり、専門医を受診することの大切さを痛感しました。同じようにつらい痛みなどの症状がなくても検査をして疾患が見つかる方が多くなっているようです。

今回は、月経に関連する病気や不調への対処法について、少しご紹介したいと思います。

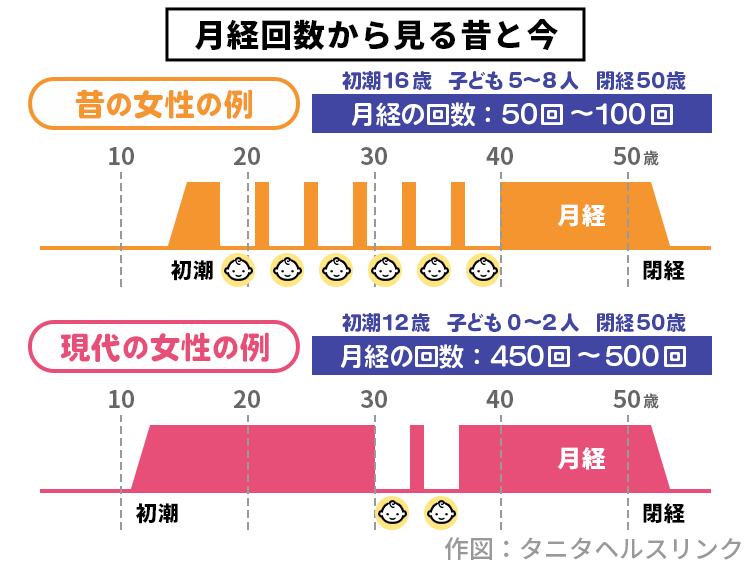

現代女性は月経の回数が多すぎる

月経は毎月あるのが当たり前のものと思われがちですが、妊娠・出産の期間は月経が止まるため、昔の女性は閉経するまでの月経回数が50回~100回程度だったといいます。

現代女性は初潮年齢が早まっていることに加え、妊娠・出産の機会が少なくなっており、月経回数は450回~500回くらいになると言われています。こうして著しく回数が増えたために、月経に関連する不調や疾患で悩む人が増えています。

「健康診断で婦人科の検査は毎年受けている」「月経痛も少しあるけど、鎮痛薬でおさまっているし大丈夫」という方は多いかもしれません。しかし、痛みに慣れてしまって、これくらい普通だろうと思っているだけかもしれません。結果として、治療の対象になる症状であっても放置したり、月経がもっと楽になる手段があるのに対応しないということになります。

そこで、「もしかしたら私も……」という可能性があることを知っていただき、早めに医療機関を受診し、対応ができるようにしましょう。

月経困難症があると病気が隠れている場合も

大半の女性は下腹部痛や腰痛などの月経痛症状やPMS(月経前症候群)の症状を自覚していて、まったく症状がないという方は珍しいといえます。日常生活に支障をきたすような月経痛がある場合には、月経困難症と呼ばれ治療の対象となります。

月経困難症は、機能性(原発性)月経困難症と、器質性(続発性)月経困難症のふたつに分類されます。

| 分類 | 機能性月経困難症 | 器質性月経困難症 |

| 特徴 |

・痛みの原因となる病気はない ・思春期から20代の比較的若い年代に多い |

・婦人科の病変がある ・年齢を重ねてから痛みが強くなる ・30代以上の女性に多い |

| 原因 |

・子宮内膜でつくられるプロスタグランジンによって子宮が過度に収縮して強い痛みをひきおこす ・思春期などで子宮口が狭いことが原因の場合、成熟にともない症状はなくなる |

・子宮内膜症、子宮筋腫、子宮腺筋症などの疾患が主な原因 ・まれな原因として子宮の先天奇形、卵巣の嚢胞・腫瘍、骨盤内炎症性疾患などがある |

器質性月経困難症では、痛みを我慢しているうちに病変が大きくなって手術が必要になることがあります。また、病変がなくても月経困難症の症状がある女性では、子宮内膜症になるリスクが高いというデータもあります。どちらの場合も早めに受診できるとよいでしょう。

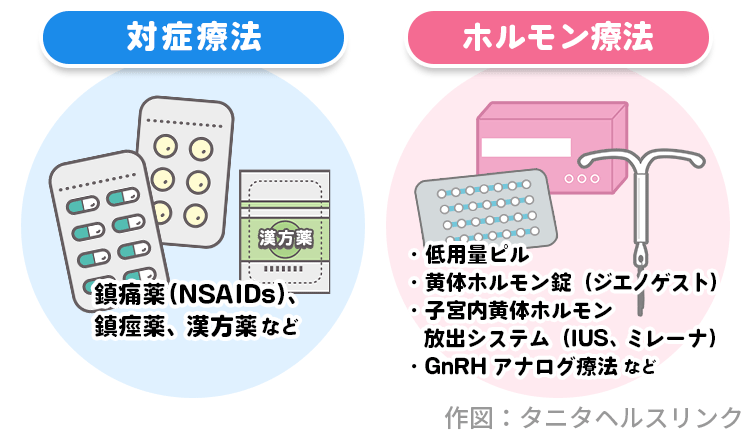

治療方法は様々な選択肢がある

月経困難症の治療は主に「薬物療法」となり、痛みを抑える対症療法と卵巣や子宮内膜に直接作用して原因を抑えるホルモン療法があります。

-

対症療法 … 鎮痛薬(NSAIDs)、鎮痙薬、漢方薬など

鎮痛薬を飲み過ぎると効きにくくなると思い我慢してから服用する方もいますが、痛みの原因となるプロスタグランジンがたくさん生成される前に薬を飲むことが効果的な使用方法です。

-

ホルモン療法

ホルモン療法では子宮内膜の増殖を抑え、痛みの原因となるプロスタグランジンという物質が作られるのを抑える効果が期待されます。様々な種類があるので、医師と相談して選択することができます。

- ・低用量ピル

- ・黄体ホルモン錠(ジエノゲスト)

- ・子宮内黄体ホルモン放出システム(IUS、ミレーナ)

- ・GnRHアナログ療法などのホルモン療法 など

PMS対策のサプリメントやハーブティーに含まれる成分とピルの相性がよくない場合もあるので、処方を受ける際には普段摂取している健康食品の成分について確認し、医師や薬剤師に相談できるようにしておくと安心です。

婦人科のかかりつけ医を持つことが大切

月経困難症の方は全国に約800万人いて(※1)、そのうち医療機関を受診している方はそのわずか10%だというデータもあり、「受診するほどのことではない」という理由で我慢している方が最も多いようです。

婦人科の受診へのハードルが高かったり、我慢するのには経済的な理由も絡んでいるようですが、痛みの対処法がわかることで精神的な安定が得られたり、仕事のパフォーマンス向上につながったりと、QOL(生活の質)が上がります。

最近では内診に抵抗がある方へ配慮して、お腹の上からの超音波検査などでみてくれるクリニックもあります。つらい思いをしているもののまだ受診したことがない方や、しばらく受診していないという方はぜひ一度チェックしてもらいましょう。

おわりに

冒頭で記載したとおり筆者自身も痛みで受診したわけではありませんでしたが、結果として早めに対応ができ、日々の生活がかなり楽になったと感じています。

女性のみなさんが月経痛を我慢せずに、一歩踏み出すきっかけになりましたら幸いです。

【参考文献】

※1)子宮内膜症情報ステーション

日本子宮内膜症啓発会議「Fact Note P3 図4 月経困難症患者の現状」

http://www.jecie.jp/jecie/factnote/

・厚生労働省 女性の健康づくり

・女性の健康推進室 ヘルスケアラボ

・日本産科婦人科科学会