再発見!納豆のちから

2023/10/10 掲載

「納豆は健康に良い」!

多くの方がそのようなイメージを持っているのではないでしょうか。

しかし、食感や香りにクセがあるため、納豆の好き嫌いはハッキリ分かれやすいですね。

納豆に関する調査は数多くあり、好きな人の割合は概ね70~80%、好きではない人は15~18%で、東日本で「好き」の割合が多い傾向にあります。

「納豆を好んで食べる理由」としては、「健康に良いから」「ご飯に合うから」「栄養があるから」が上位を占めているようです。

このように「健康に良い」といわれる納豆の魅力について、詳しくみていきましょう。

「ネバネバ」の正体は?

納豆の糸については昔から研究が行われていたようで、今から約50年も前に福岡女子大の藤井久雄氏が発表した「納豆菌による粘物質の生成に関する研究」という論文の中で取り上げられています。それによると、納豆の糸は、L-グルタミン酸とD-グルタミン酸から成る「γ-ポリグルタミン酸」と果糖が繋がったものの混合物であり、糸引きの現象は主にこのγ-ポリグルタミン酸によるものとのこと。

また、「納豆はたくさんかき混ぜた方がおいしくなる」という話を聞いたことはありませんか?

これはどうやら、かき混ぜるとネバネバ糸の正体であるγ-ポリグルタミン酸がちぎれて、旨味成分であるグルタミン酸が一部遊離して、旨味が増すからのようです。また、最近では、γ-ポリグルタミン酸の食後血糖値上昇抑制作用について研究も進められています。※1

納豆の旨味の変化

「納豆は賞味期限間近の方がおいしい」という話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。実は、これについても研究されています。

納豆の旨味、甘味に関係する「グルタミン酸」「直接還元糖」の溶け出しが多いほどおいしいと感じるのですが、これらは購入直後のものよりも、低温熟成期間をおいたもの(保存期間が長かったもの)の方が増加していることがわかっています。

あくまで賞味期間を超えない範囲で、期限間近の納豆の味わいをお試しください。

たんぱく質源としての納豆

納豆は日本の伝統食の代表的な食品の一つです。「畑のお肉」とも呼ばれる大豆を発酵させた納豆は様々な栄養素が含まれる食品ですが、今回はたんぱく質に注目したいと思います。

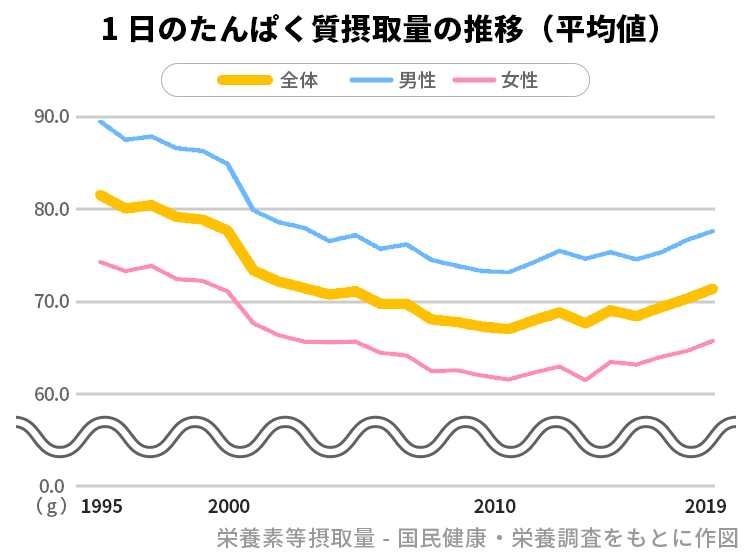

日本人の1日のたんぱく質摂取量は1995年に81.5gでピークを迎え、2000年頃までは80g前後を維持していましたが、その後は急激に減少し2019年は71.4gとなりました。これは、1950年頃と同様の摂取量となっています。筋肉、皮膚、髪、爪、臓器など体を構成する主要成分であるたんぱく質をしっかりと摂取することは、とても重要です。

※2

では、納豆のたんぱく質量を見ていきましょう。

納豆1パックあたり(約40~50g)では、たんぱく質が約8g摂取できます。他の食材と比較しても、取り入れやすさの面で考えると十分な摂取量ではないでしょうか。安価で気軽に食事に取り入れやすく、栄養価についてもエネルギー、たんぱく質、脂質をバランスよくプラスすることができます。

たんぱく質源となる食品の栄養価

※100gあたり

|

エネルギー (kcal) |

たんぱく質 (g) |

脂質 (g) |

炭水化物 (g) |

|

| 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 184 | 16.5 | 10 | 12.1 |

| 豆類/だいず/[納豆類]/挽きわり納豆 | 185 | 16.6 | 10 | 10.5 |

| 魚介類/<魚類>/(さば類)/まさば/生 | 211 | 20.6 | 16.8 | 0.3 |

| 魚介類/<魚類>/(まぐろ類)/きはだ/生 | 102 | 24.3 | 1 | Tr |

| 肉類/<畜肉類>/うし/[和牛肉]/もも/脂身つき/生 | 235 | 19.2 | 18.7 | 0.5 |

| 肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/もも/脂身つき/生 | 171 | 20.5 | 10.2 | 0.2 |

| 卵類/鶏卵/全卵/生 | 142 | 12.2 | 10.2 | 0.4 |

「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」より

また、最近の研究では、納豆やみそなどの発酵性大豆食品の摂取量が多いと死亡のリスクが下がることや、納豆の摂取量が多いほど循環器疾患死亡リスクが低いという関連が認められています。特に女性においては、納豆の摂取量が多いほど死亡率の低下がみられると研究発表されました。※3

なお、循環器疾患にかかった方で、血液を固まりにくくする薬を飲んでいる方については、納豆はその作用を弱めてしまいますので、この研究結果はあてはまりません。

手軽に食べられて、たんぱく質、ビタミンB2、ビタミンKなど栄養たっぷりの納豆。

このコラムが、日本人が昔から食べている納豆の良さを再発見いただける機会になれば嬉しいです。

【参考文献】

※1 発表論文等

Araki R et al. (2020) Nutrients. 12(4):915. doi: 10.3390/nu12040915.

Araki R et al. (2020) Nutrients. 12(8):2374. doi: 10.3390/nu12082374.

Tamura M et al.(2020) Food Nutr Sci 2020, 11:8-22.

※2 栄養素等摂取量 - 国民健康・栄養調査

https://www.nibiohn.go.jp/eiken/kenkounippon21/eiyouchousa/keinen_henka_eiyou.html

※3 がん対策研究所 予防関連プロジェクト

大豆食品、発酵性大豆食品の摂取量と死亡リスクの関連

https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/8438.html