働きながら介護が必要になったら ~離職しないために、今からできる5つの備え~

2025/09/09 掲載

「あなたは今、介護をしていますか?」

あるいは、「職場に、介護をしながら働いている人がいますか?」

多くが直面する「親の介護」

今はまだ遠い話と思っていても、私たちの多くが将来直面するのが、親の介護です。

75歳を過ぎると「要支援」「要介護」と認定される方の割合は急激に高まり、40代になると、家族の介護に関わり始める人が増えてきます。

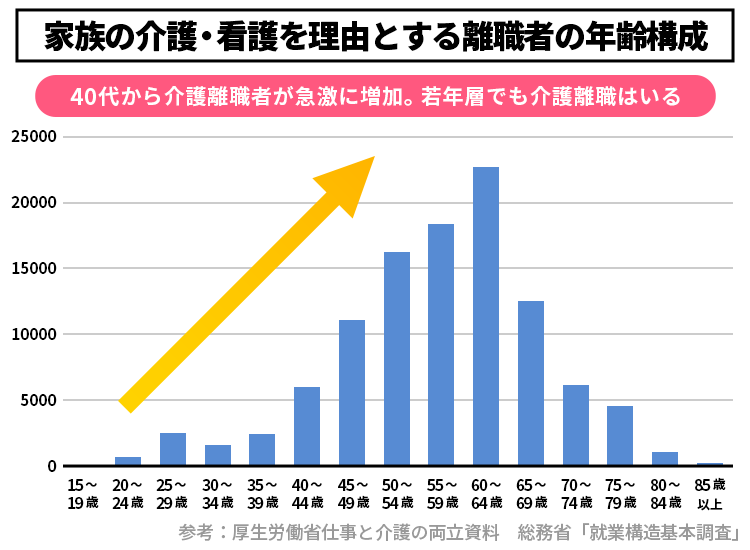

総務省の令和4年の調査によると「家族の介護・看護」を理由に1年間で離職した人は、なんと約10万6千人。特に40代から介護離職者が急増し、近年では20~30代の若年層でも見られるようになっています。

介護離職理由の多くは、「介護保険サービスの知識不足」や「職場の支援制度が使いづらい」ことがあげられています。

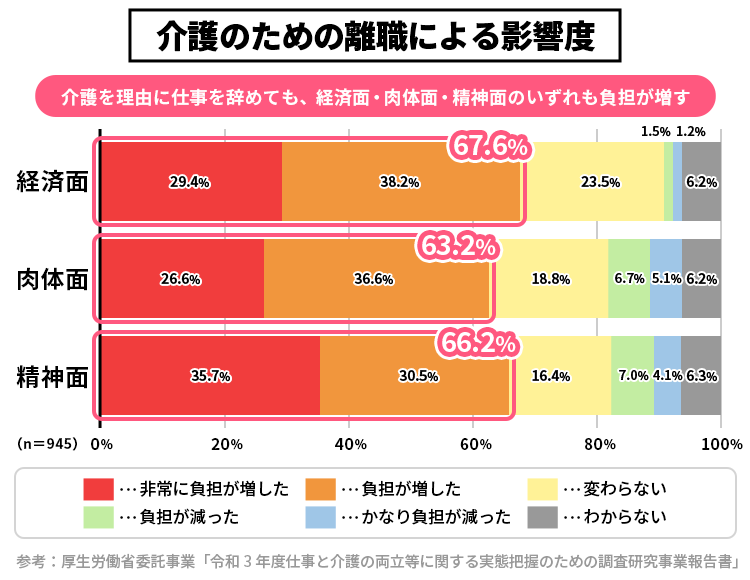

そして、介護を理由に仕事を辞めても、経済面・肉体面・精神面いずれも負担が増えていきます。

「介護が始まったら仕事を辞めるしかない」と思い込まないためには、事前の情報収集と周囲との連携がカギとなります。

仕事と介護の両立は他人事ではない

頭では分かっていても、誰もが「自分の親の介護を誰かがやってくれるだろう」と思いたくなります。

けれども、兄弟姉妹や配偶者が担ってくれるとは限りません。

いつかは「自分が」介護に向き合う日が来る。その現実を自分事として捉え、働きながら介護を続ける道を考えることが大切です。

実は、筆者も現在、要介護5の夫の親を介護しながら仕事を続けています。そして、離れて暮らす自分の両親も高齢で介護がいつ必要になってもおかしくない状況です。

そこで、専門職としての知識と実際の介護の経験も踏まえながら、「いざ」というときに、仕事と介護の両立のための備えておきたい5つのポイントをお伝えします。

仕事と介護の両立のための5つのポイント

-

1. 職場に「家族等の介護を行っている」ことを伝え、必要に応じて、勤務先の「仕事と介護の両立支援制度」を利用する

介護をしていることは職場に早めに伝えるのが大切です。制度の活用や周囲の理解につながります。

特に介護休業は、今後の体制づくり(要介護認定の申請や施設見学など)の準備期間として活用しましょう。介護休暇は自分が介護をするためではなく、介護サービスを調整し介護の体制づくりをするための時間です。介護の状況が変わった際には、その都度職場に相談することも忘れずに行いましょう。 -

2. 介護保険サービスを利用し、自分で「介護をしすぎない」

すべてを自分で担うのは無理があります。早めに介護保険を申請し、必要な支援を受ける体制を整えることで、仕事との両立がしやすくなります。

「頼れるところは頼る」が継続のカギです。 -

3. ケアマネジャーを信頼し「何でも相談する」

ケアマネジャーは介護の調整役。自分の状況を正直に伝えることで、無理のないケアプランを作ってもらうことができます。担当のケアマネジャーと相性が合わない場合は変更も可能です。その時は地域包括支援センターや自治体の介護保険課に相談しましょう。 -

4. 日ごろから「家族や要介護者宅の近所の方々等と良好な関係」を築く

親が元気なうちから介護の方針や費用、終末期の希望について話し合っておくことが重要です。

また、地域の方々との日常的なつながりも、いざというとき大きな支えになります。 -

5. 介護を深刻に捉えすぎずに「自分の時間を確保」する

介護者自身の心と体が健康であることが、両立には不可欠です。勤務日ばかりでなく、介護者の休日にも介護サービスを使うなど、意識的にリフレッシュの時間を持つことが大切です。「自分を大切にすること」も、介護の一部です。

ひとりで抱え込まないために

介護は、決して「特別な誰か」だけの問題ではありません。

明日は、あなた自身が当事者になるかもしれない、ごく身近なテーマです。

大切なのは「仕事と介護の両立」を現実的に考え、必要な支援を受けながら、自分の暮らしも大切にすること。

「誰にも言えずに、ひとりで抱え込む」

それが一番、つらい選択になってしまいます。だからこそ、声をあげてください。頼ってください。

介護は、あなたひとりが背負うものではありません。

つながりの中で支え合いながら、働き続ける道を一緒に見つけていきましょう。

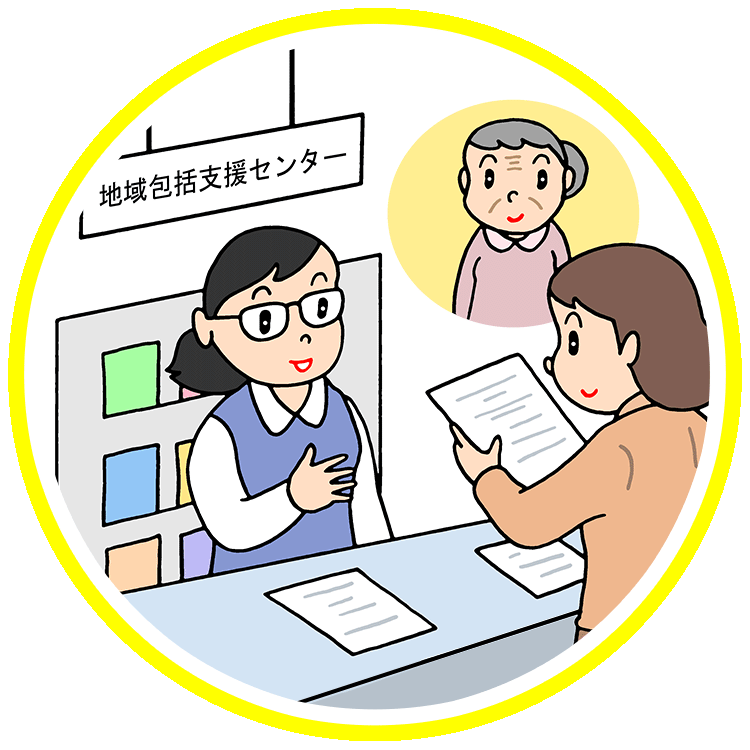

ここが相談窓口!

お住まいの地域の地域包括支援センター